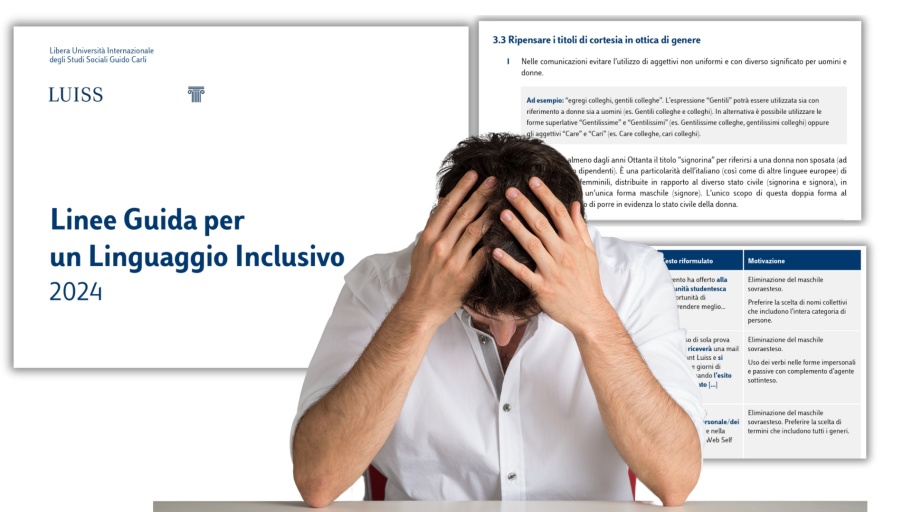

Non solo la Luiss si butta sulle assurdità inclusive, woke, di linguaggio neutro. Ma lo fa anche fuori tempo massimo, proprio mentre -dagli Stati Uniti in giù- le amministrazioni pubbliche e le aziende abbandonano finalmente certe esagerazioni delle politiche di Diversity & Inclusion. L’Università, in teoria liberale, ha infatti redatto queste Linee guida per un linguaggio inclusivo a novembre del 2024. Nello stesso mese, Donald Trump batteva Kamala Harris alle elezioni Usa e pochi mesi dopo, a gennaio, avrebbe pronunciato il suo discorso annunciava che in America ci sarebbero stati solo due generi, il maschile e il femminile. Alla Luiss, a quanto pare, non se ne sono accorti. Direbbe Cruciani: anche all’Università “adda venì ciuffone”.

Ecco una sintesi dei principali contenuti e obiettivi delle Linee Guida per un Linguaggio Inclusivo Luiss:

1. Obiettivi e contesto

Le Linee Guida nascono in risposta agli obiettivi del Gender Equality Plan dell’Ateneo, ma si estendono a tutte le forme di diversità (genere, abilità, età, etnia, orientamento sessuale, ecc.)

Il documento è frutto di una collaborazione tra studenti, docenti, associazioni studentesche e uffici amministrativi, per promuovere inclusione e rispetto all’interno dell’intera comunità accademica.

L’inclusività linguistica va di pari passo con l’accessibilità: rendere i testi più chiari e fruibili aiuta chiunque, comprese persone con disabilità o studenti che stanno imparando l’italiano.

2. Perché cambiare la lingua

La lingua è uno strumento di comunicazione che rispecchia e influenza la società. Se la società evolve, anche il linguaggio ha bisogno di aggiornarsi per includere tutte le soggettività.

La tradizione italiana di riflessione sulla lingua inclusiva risale almeno alle Raccomandazioni di Alma Sabatini (1987). Negli ultimi decenni, varie istituzioni (UE, Nazioni Unite, NATO) hanno fissato linee guida per rendere i propri testi più equi, evitando stereotipi e discriminazioni implicite.

L’idea di fondo è che modificare la lingua possa contribuire a trasformare le rappresentazioni collettive e, di conseguenza, a promuovere il rispetto e la parità effettiva.

3. Forme da evitare e proposte alternative

Maschile sovraesteso: limitare l’uso del maschile come forma “neutra” e preferire soluzioni che includano femminile e maschile, oppure termini collettivi e costruzioni impersonali (“la comunità studentesca”, “chi presenta domanda”, “le studentesse e gli studenti”).

Valorizzare i femminili professionali: usare le forme corrette (direttrice, rettrice, ministra…) rispettando la grammatica italiana e la preferenza di ciascuna persona.

Titoli di cortesia: evitare asimmetrie (es. “Gentili colleghe e egregi colleghi”), e non usare “signorina” come indicatore di stato civile.

Mettere al centro la persona: parlare di “persone con disabilità” anziché “disabili”, di “persone migranti” invece di “immigrati” quando serve specificare, evitando pietismi o toni eroici.

Multilinguismo e multiculturalità: adattare testi e traduzioni, usare parole precise per l’origine geografica ed evitare stereotipi.

Accessibilità: frasi brevi, formattazione chiara (caratteri leggibili, colori a contrasto), paragrafi ben distinti, immagini non stereotipate.

4. Applicazioni pratiche

Le Linee Guida propongono esempi di riformulazioni in bandi, regolamenti, comunicazioni e-mail, contratti, siti web, social network, in modo da integrare l’inclusività nella vita amministrativa e comunicativa di Ateneo.

Si suggerisce di usare forme inclusive anche nelle formule di apertura (“Care studentesse e cari studenti” invece di “Cari studenti”), nelle indicazioni pratiche (“l’istanza deve essere presentata” invece di “lo studente deve presentare la domanda”) e nei testi istituzionali più formali.

5. Glossario

La parte finale presenta termini e definizioni chiave collegati a inclusione, diversità e linguaggio (ad esempio, abilismo, misgendering, dislessia, identità di genere, orientamento sessuale, linguaggio dei segni, famiglie omogenitoriali).

L’obiettivo è fornire a tutti gli utenti del documento un riferimento veloce e chiaro per comprendere e usare correttamente termini sensibili.

In sintesi, le Linee Guida promuovono un linguaggio che rifugga le discriminazioni implicite, sia chiaro, accessibile e rispettoso di tutte le persone. Non si tratta di “imporre regole”, ma di offrire strumenti pratici per rendere più inclusiva la comunicazione quotidiana, in modo coerente con i valori dell’Ateneo e le evoluzioni sociali in corso.

© Pio3 tramite Canva.com

© Pio3 tramite Canva.com