A fine gennaio, per due giorni, capi di Stato, ministri, capi di governo di 25 Paesi africani hanno partecipato a Roma al vertice organizzato dall’Italia per illustrare il Piano Mattei, un programma di cooperazione e sviluppo fondato, questo è l’impegno assunto, su buoni principi di collaborazione e rispetto reciproco, nel presupposto più volte ribadito che sia stato l’approccio sbagliato, neocoloniale, predatorio adottato dalla cooperazione internazionale e soprattutto dall’Occidente a impedire finora il progresso dell’Africa.

Tribalismo e corruzione

Durante gli incontri e le sessioni di lavoro nulla si è detto della millenaria conflittualità tribale che continua a provocare massacri e divisioni insanabili, della corruzione eretta a sistema tanto da essere ostentata, da costituire, insieme all’uso impunito della forza, una misura di status e potere. Tribalismo e corruzione sono sempre temi tabù durante i vertici a cui partecipano i leader africani.

Ma quei problemi taciuti durante il vertice attendevano i leader africani al rientro in patria, reali e imprescindibili, per alcuni di loro persino diventati più pressanti nei pochi giorni di assenza.

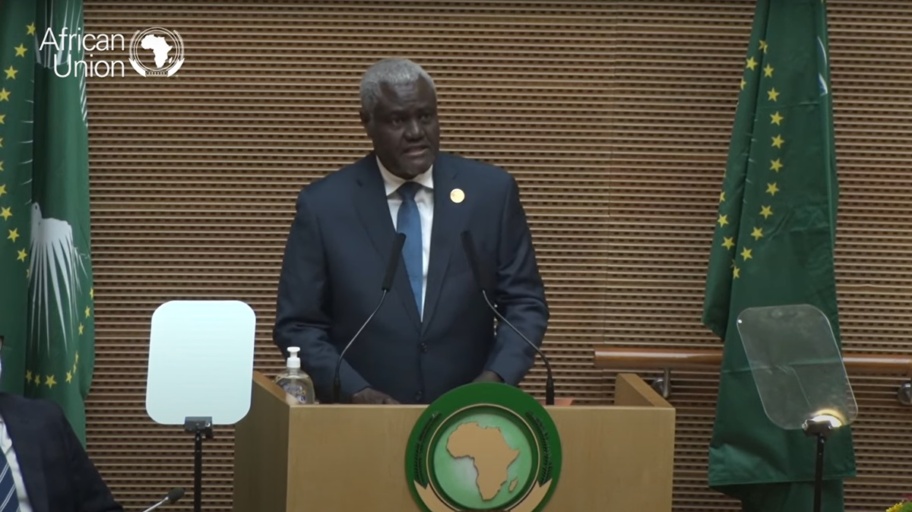

Moussa Faki è il presidente della Commissione dell’Unione Africana (UA). A Roma ha rimproverato il presidente del consiglio Giorgia Meloni per non aver consultato gli africani sui contenuti del Piano Mattei e ha reclamato che i miliardi promessi arrivino a destinazione.

Appena arrivato ha subito dovuto fare i conti con due seri problemi. Il primo è un dossier di 64 pagine redatto dai revisori dei conti dell’UA che chiedono di annullare le assunzioni fatte negli ultimi due anni dall’ufficio di presidenza, il suo, accusato di non aver rispettato nella scelta di chi assumere il criterio del merito e della rappresentatività regionale, bensì quello della parentela e dell’appartenenza politica, prova ne sia che molti dei prescelti sono cittadini del Chad, il Paese di Faki.

L’uscita dall’Ecowas

L’altro problema è di portata continentale. Burkina Faso, Mali e Niger, i tre stati in mano a regimi militari che hanno deciso di interrompere i rapporti con l’Occidente, il 28 gennaio hanno annunciato l’uscita con effetto immediato dall’Ecowas, la comunità economica che riunisce 15 Paesi dell’Africa occidentale e dispone di una sua forza militare, importante nel contrasto dei gruppi jihadisti che infestano la regione.

L’Ecowas aveva sospeso i tre Paesi dopo i colpi di stato e ha anche minacciato interventi armati visto il rifiuto dei militari di definire i tempi del ripristino delle istituzioni democratiche. La loro decisione di lasciare la comunità apre una crisi dalle conseguenze imprevedibili.

Crisi in Senegal

Un secondo leader africano, Macki Sall, presidente del Senegal, si è trovato ad affrontare una situazione delicata che improvvisamente è degenerata in grave crisi istituzionale. Il Paese doveva andare alle urne il 25 febbraio per eleggere il presidente della Repubblica e rinnovare il Parlamento. Da settimane era andata crescendo la tensione per l’esclusione di numerosi candidati tra i più favoriti.

Il 2 febbraio Sall ha annunciato che, mancando le condizioni per un confronto elettorale libero, trasparente e regolare, il voto era sospeso a tempo indeterminato. Due giorni dopo il Parlamento ha votato prima il rinvio delle elezioni al 25 agosto e poi a fine dicembre. Alcuni esponenti dell’opposizione hanno definito la decisione del capo dello stato un colpo di stato e hanno esortato la popolazione a reagire.

Da allora nella capitale Dakar e in altre città si svolgono manifestazioni popolari di protesta sempre più violente. La polizia disperde la folla con gas lacrimogeni e il lancio di granate. Si registrano tre vittime, tra cui uno studente ucciso a Saint-Louis. È una situazione senza precedenti. Il Senegal non ha mai vissuto una crisi politica come quella attuale ed è impossibile prevederne gli sviluppi. Finora era considerato una delle più stabili democrazie del continente e un modello di sviluppo, con un prodotto interno lordo in costante crescita da decenni.

Disastro umanitario in Etiopia

Ancora più travagliato è stato il rientro del primo ministro etiope, Abiy Ahmed Ali. Il 2 febbraio il Parlamento ha esteso per altri quattro mesi lo stato di emergenza nella regione Amhara, in vigore da agosto. Nell’Amhara il governo combatte da luglio contro le milizie locali in rivolta. I morti ormai si contano a centinaia. Anche un’altra regione, l’Oromia, è in armi e la tensione resta alta nel Tigré che per due anni, dal 2020 al 2022, ha tentato di riprendere il controllo del Paese, al costo di 500-600 mila morti.

I combattimenti hanno causato e continuano a causare milioni di sfollati bisognosi di assistenza. Non si hanno dati certi, ma nel Tigré e nell’Amhara potrebbero essere 10 milioni le persone a rischio carestia. Si calcola che siano già morte di fame centinaia di persone. Fonti locali e internazionali da tempo avvertono che si profila una crisi alimentare della portata di quella che a metà degli anni ’80 del secolo scorso ha ucciso da 300 mila e 1,3 milioni di persone.

Il disastro umanitario allora fu dovuto anche al fatto che le autorità a lungo negarono l’emergenza e non accettarono di aprire dei corridoi umanitari per soccorrere la popolazione. Per questo, ricordando quella immane tragedia, suona sinistra la dichiarazione del primo ministro Abiy che il 7 febbraio ha dichiarato: “nessuno muore di fame in Etiopia”. Fino a poco tempo fa il Paese era considerato uno dei più stabili, anche se al costo di un controllo spietato del dissenso. Da mesi la sua economia, una delle migliori dell’Africa, è in crisi, con le riserve valutarie esaurite e l’inflazione alle stelle. Alla fine di dicembre 2023 l’Etiopia è andata in default.