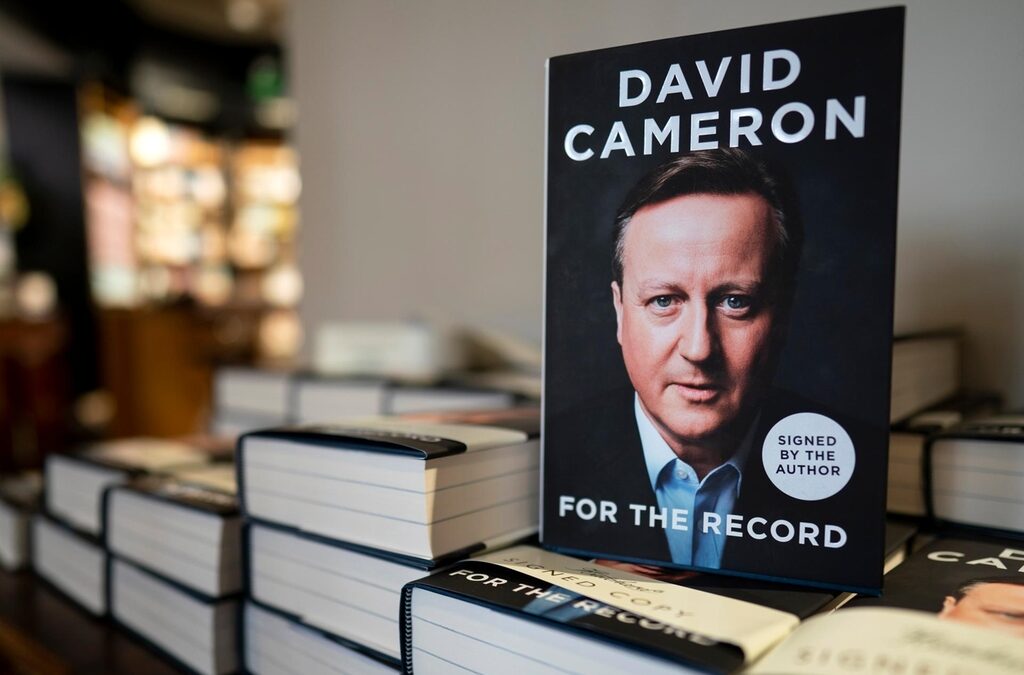

È finalmente uscito “For the Record”, la tanto attesa autobiografia dell’ex premier britannico David Cameron, ed effettivamente il libro rappresenta una testimonianza di prim’ordine su uno dei principali protagonisti della politica occidentale degli ultimi anni.

Dopo l’era Thatcher e l’era Blair, i tempi sono del resto maturi per cominciare ad analizzare a freddo anche l’era Cameron come un’altra fase di svolta e ridefinizione del Regno Unito.

Da quando, nel 2005, David Cameron ha preso in mano un Partito Conservatore abbastanza smarrito, è stato in grado di avviare un importante processo di modernizzazione fino a rendere nuovamente i Tories una forza maggioritaria in un paese culturalmente sempre più plurale.

Dalle riforme per i diritti dei gay, ai tagli alla spesa pubblica fino alle battaglie in Europa per la sovranità britannica, Cameron ha proposto un mix politico per certi versi originale, ma di successo e solidamente di centrodestra. Ha vinto due elezioni e ha contributo a scrivere pagine importanti non solamente in ambito economico o sociale, ma anche e forse soprattutto in quello istituzionale e costituzionale.

La cultura di Cameron si ascrive sicuramente ad una visione liberal-cosmopolita, ma il suo sano e pragmatico conservatorismo gli ha impedito di cadere nella presunzione elitaria del mainstream europeista. Per usare la terminologia di David Goodhart, Cameron è un anywhere che crede fermamente che sia necessario parlare anche ai somewhere. Come scrive nella sua autobiografia, “coloro che condividono il mio entusiasmo per i mercati liberi, le economie aperte e le società plurali devono riconoscere che nessuna di queste cose è destinata a durare se non ci occuperemo anche delle insicurezze”. Per Cameron è solo ascoltando le genuine argomentazioni di chi oggi ha paura della globalizzazione che possiamo difendere tutti quegli aspetti di essa ai quali dobbiamo essere a favore. È per questo che ha sempre ritenuto suo dovere primario di democratico quello di non perdere mai il contatto con la società e con gli elettori, rifuggendo da qualsiasi tipo di scorciatoia tecnocratica.

David Cameron non ha avuto paura dell’utilizzo del referendum, laddove questo si rivelasse necessario per assicurare a decisioni fondamentali un’incontrovertibile sanzione democratica.

Il Regno Unito non ha una particolare tradizione di democrazia diretta e, prima degli anni di Cameron, era stato organizzato un solo referendum a livello nazionale, nel 1975, per l’ingresso nella Comunità Europea.

Nemmeno Cameron, peraltro, è un particolare sostenitore della democrazia diretta come “strumento ordinario” di legislazione o di governo. Tuttavia, ritiene che ci siano dei casi che vanno oltre l’amministrazione ordinaria di un Paese, nei quali è doveroso che il mandato venga direttamente dai cittadini – in particolare quando si riscrivono le regole del gioco o quando ad essere in causa è la sovranità.

Il percorso politico di Cameron è stato, nei fatti, scandito da tre importanti referendum. Nel primo, del 2011, l’oggetto del contendere era una possibile modifica della legge elettorale richiesta dai Liberaldemocratici nell’ambito dell’accordo di coalizione. David Cameron si schierò a difesa del mantenimento del tradizionale sistema “first-past-the-post” ed ottenne una significativa vittoria.

Il secondo referendum fu quello del 2014 per l’indipendenza della Scozia. Nel consentirlo il premier britannico mostrò grande visione politica e la capacità di sfidare, forte dei principi della democrazia anglosassone, uno dei totem del costituzionalismo continentale, quello dell’immutabilità dei confini. Cameron riteneva che il successo parlamentare dello Scottish National Party rappresentasse un mandato genuino per l’indizione di un referendum sull’indipendenza e che la questione scozzese non potesse essere risolta eludendo il problema, cioè negando la deliberazione democratica.

“Sapevo che il referendum rappresentava un rischio, ma era il rischio giusto. Oggi sono ancora più convinto che il rischio più grande sarebbe stato lasciare inasprire il tema dell’indipendenza scozzese. Le posizioni a favore del referendum sarebbero diventate nel tempo più forti ed il clima si sarebbe fatto più cupo. Abbiamo visto in Catalogna cosa succede quando un governo gestisce male la rivendicazione di un voto per l’autodeterminazione.”

Cameron capì che l’unico modo di mantenere unito il Regno era di argomentare positivamente davanti agli elettori che Scozia e Inghilterra stavano ancora “better together”. È stato l’atteggiamento aperto e tranquillo del premier britannico a permettere che la campagna referendaria ed il voto si svolgessero nella massima serenità e che la posizione unionista prevalesse perché effettivamente sostenuta dalla maggior parte degli scozzesi e non perché imposta con arresti e manganelli.

Poi si è arrivati al 2016 e al decisivo referendum della Brexit. Cameron è un Remainer, ma lontano anni luce dall’europeismo pregiudiziale e ideologico che va per la maggiore in tanti ambienti politici, burocratici e culturali. L’ex premier vede perfettamente i problemi ed i limiti dell’Unione europea ed il pericolo rappresentato dalla sua graduale deriva verso un assetto da “superstato”. Non ha problemi a dire che se nessuna rinegoziazione dei trattati fosse stata concessa a Londra, avrebbe sostenuto lui stesso il Leave al referendum.

In particolare, a Downing Street, l’allora primo ministro aveva chiaro che quello che doveva essere messo in discussione più direttamente era il concetto di una “ever closer union”, cioè dell’unificazione politica come destino ineluttabile del continente. A questo concetto ne era associato un altro, quello di un’“Europa a più velocità”, con un nucleo di Paesi a costituire l’avanguardia europeista ed il Regno Unito a seguire riottoso da dietro.

“Quello che volevo far passare era l’idea che il Regno Unito non stava viaggiando ad una velocità diversa verso la stessa direzione, ma che aveva proprio in mente un’altra destinazione. Sì al commercio ed alla cooperazione, ma no – più esattamente mai – all’unione politica, monetaria, militare o a livello di immigrazione”.

Cameron scelse di articolare l’interlocuzione con l’Unione europea in accordo a quattro direttrici: una riaffermazione di sovranità, un rilancio della competitività liberando l’economia dai vincoli e dalle regolamentazioni di Bruxelles, una richiesta di correttezza nei confronti dei Paesi fuori dall’Eurozona e il recupero del controllo sulla questione migratoria.

Cameron lamenta che l’Europa non abbia compreso come una rinegoziazione più favorevole avrebbe accresciuto le probabilità di un voto britannico per il Remain ed anzi sostiene che è stato proprio l’atteggiamento di supponenza mostrato da Bruxelles, più ancora degli stessi contenuti, ad aver spostato molti voti a favore della Brexit. Il vero problema, sostiene l’ex primo ministro, è stato che l’Ue non ha ritenuto di concedergli abbastanza sul punto che si sarebbe rivelato il più “vendibile” all’elettorato interno, quello dell’immigrazione.

Malgrado questo, David Cameron ritiene che, in termini complessivi, quello che alla fine riuscì a strappare a Bruxelles fosse un buon accordo ed il suo principale rimpianto, a fronte del successo della Brexit, è che quell’accordo ed il nuovo assetto che avrebbe determinato non abbia potuto essere messo alla prova.

Particolarmente apprezzabile, da parte di Cameron, è poi il fatto che non abbia voluto alterare le regole del gioco per accrescere le probabilità del Remain. Si è rifiutato di mettere in atto espedienti ad hoc, come l’abbassamento dell’età del voto, l’accesso al voto per i britannici all’estero, l’accesso al voto per gli europei residenti nel Regno Unito, l’istituzione di una maggioranza qualificata o della regola per la quale il Leave avrebbe dovuto ottenere la maggioranza in tutte e quattro le nazioni del Regno. Ha scelto di giocare una partita vera, in un campo da gioco equilibrato. Non sarebbe stato da tutti.

In realtà, non importa tanto che Cameron abbia vinto o perso il referendum scozzese o il referendum per la Brexit. Quello che davvero conta, prima di tutto, è che questi referendum si siano tenuti e che agli scozzesi e poi ai britannici nel loro complesso sia stato riconosciuto il diritto di decidere.

David Cameron è stato il più grande statista europeo degli ultimi vent’anni e non solamente perché il suo governo ha coinciso con una fase di grande rilancio economico del Regno Unito, ma perché, tra i politici, è stato quella “rara avis” in grado di riconoscere che le appartenenze comunitarie non sono eterne ed ineluttabili, devono essere sempre riverificate, e che tutte le istituzioni devono emanare dall’effettivo consenso dei cittadini. È questa ormai l’essenza più autentica della democrazia ed è questo il lascito culturale più importante e fecondo del percorso politico degli anni di Cameron a Downing Street.