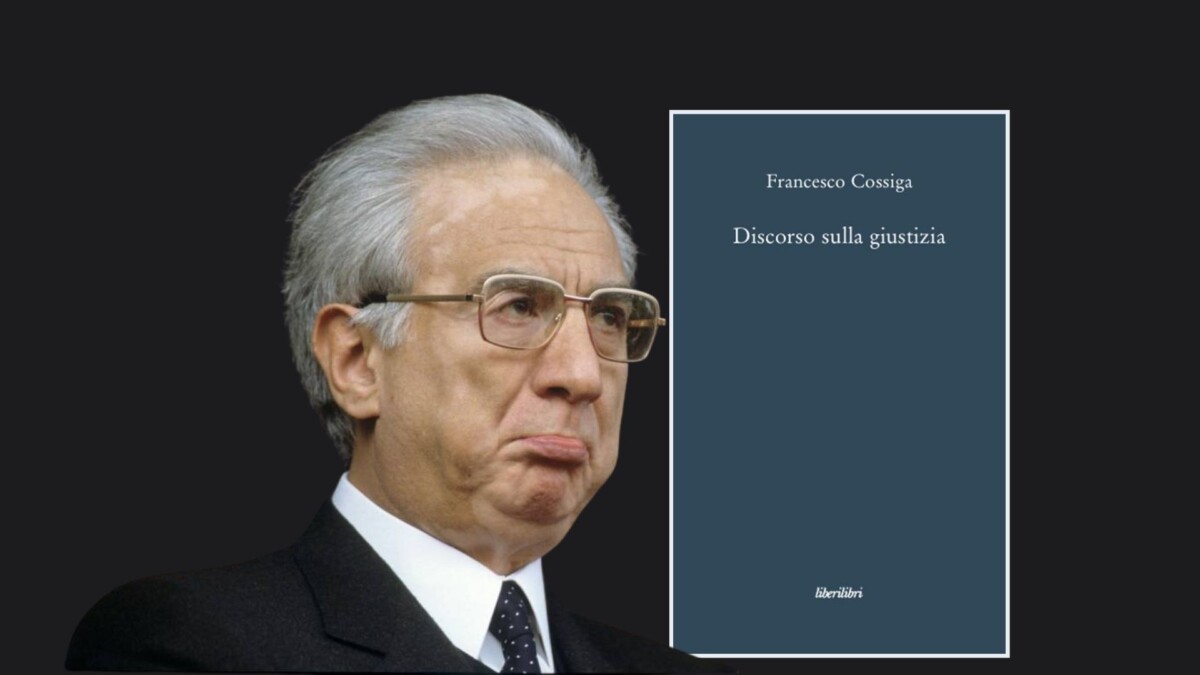

Oggi, domenica 12 giugno, siamo chiamati a esprimere in un referendum la nostra opinione in merito alla riforma della giustizia. In ballo, una ridefinizione del ruolo e del reclutamento dei magistrati. Quesiti che ruotano attorno a quell’equivoco che costituisce il nodo centrale del dibattito sulla giustizia in Italia: autonomia o autocrazia della magistratura? Una riflessione che riecheggia dunque il Discorso sulla giustizia di Francesco Cossiga (Liberilibri), un ideale interlocutore per un chiarimento proficuo sulla questione.

Il volume raccoglie gli interventi più segnanti sulla situazione della giustizia in Italia che il Presidente emerito e senatore a vita ha pronunciato in Senato, caduti come spesso avviene del dimenticatoio degli archivi. Risale al 2003 il breve scritto con cui il volume si conclude, un progetto di “riforma utopica” della giustizia; al 1997, invece, un disegno di legge costituzionale sulla riforma di alcuni articoli concernenti gli stessi temi. Ma al di là del contenuto specifico delle riforme, ossia misure volte a garantire l’indipendenza e la terzietà dei giudici (separazione delle carriere di Pm e giudice, non obbligatorietà dell’azione penale, deburocratizzazione e ridefinizione dell’accesso alla magistratura, sottrazione della giurisdizione disciplinare al Csm, etc.) il cuore della riflessione di Cossiga è la necessità di riaffermare il primato della politica e del potere legislativo su quello giudiziario.

La riforma della giustizia in Cossiga emana dalla volontà di salvaguardare la netta separazione dei poteri, che sola garantisce la sopravvivenza dello Stato di diritto, della supremazia del Parlamento come unico garante della libertà dei cittadini. «In un regime democratico» si legge «anche la funzione giurisdizionale è una manifestazione della sovranità popolare e ha la sua legittimazione diretta e indiretta nel popolo e del suo esercizio si deve poter essere chiamati a rispondere al popolo attraverso la soggezione esclusiva alla legge». Stato di diritto vuol dire allora una magistratura che sia un ordine autonomo e non un potere indipendente: «Schiavi dunque i giudici della legge e non sovrani di essa».

La volontà di riaffermare tali valori fu tanto forte in Cossiga da spingerlo a dare le dimissioni da senatore a vita come segno di protesta nei confronti del pericolo più grande per la rule of law: la politicizzazione della giustizia, ossia la configurazione dell’ordine giudiziario come un potere che può esercitare ruoli di forza. Contro quella “magistratura militante”, contro il “partito della magistratura”, contro quella “giustizia etica” praticata dalla figura del “giudice che lotta” «per fare o correggere la Storia, per affermare o per fare trionfare il Bene, per insegnare o far risplendere la luce della Verità», Cossiga difende e afferma invece una giustizia laica «che consista esclusivamente nell’applicazione del diritto positivo […] per un processo che sia esclusivamente strumento di questa giustizia e non di fantasiose, utopiche o peggio ancora temerarie realizzazioni di valori etici».

Ma perché, dunque, una riforma “utopica”? Da un lato, certo, a causa del rafforzamento di tale politicizzazione della giustizia a cui si era assistito negli anni in cui Cossiga scriveva, complici alcune gravissime situazioni di illegalità (terrorismo, criminalità organizzata) che avevano aperto una stagione di emergenza e reso necessaria un’interpretazione straordinaria della legge; ma soprattutto, a causa di un problema culturale ben più profondo: quello di una diffusa indole giustizialista e poliziesca. È a quella «domanda tumultuosa più di “condanna” che di “giustizia”» che Cossiga si rivolge, rispondendo che «il garantismo non è una forma di “collusione” con la criminalità organizzata e chi lo difende non è “alleato dei trafficanti di droga”»: bensì che «l’illegalità si sconfigge con la legalità e non con la “barbarie giuridica”».