Da incallito garantista, ho trovato assai interessanti due recenti puntate di Stasera Italia, in cui, tra le altre cose, si è affrontato piuttosto in profondità il tema dei diritti della difesa. Su questo aspetto occorre sottolineare che l’influenza mediatica, tendenzialmente colpevolista, aggrava ulteriormente il già evidente squilibrio tra pubblica accusa e imputato, in quanto lo Stato e i suoi organi hanno mezzi economici e poteri di persecuzione più ampi di quanti il cittadino ne abbia di difesa.

Inoltre, lo stesso colpevolismo mediatico, legato essenzialmente a esigenze di ascolti, si basa su un retaggio ancestrale ancora molto presente nella collettività, in cui la presenza di un capro espiatorio pronto all’uso crea quel meccanismo di purificazione di massa che si realizza quando ci sentiamo diversi, o pensiamo di esserlo, rispetto al mostro sbattuto in prima pagina.

Da questo punto di vista, avendo seguito nei dettagli molti casi finiti sotto i riflettori della grande informazione, sono ben pochi quelli in cui, pur mancando in parecchi di questi alcuna prova di colpevolezza, il mostro o i mostri di turno siano stati scagionati, seppur dopo un lungo e devastante iter giudiziario. Tra i più recenti,gli unici che mi vengono in mente riguardano il processo di Perugia per il brutale assassinio di Meredith Kercher, con l’assoluzione in Cassazione per Amanda Knox e Raffaele Sollecito, e quello ai danni di Raniero Busco, assolto in appello dopo essere stato condannato a 24 anni di carcere in primo grado per l’omicidio di Simonetta Cesaroni, con cui era fidanzato all’epoca dei fatti.

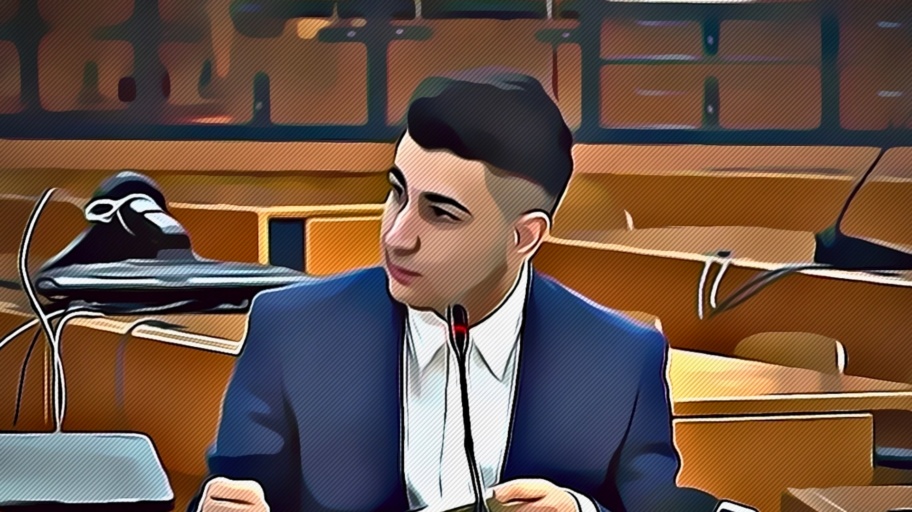

Ebbene, il caso molto recente, trattato proprio nel programma condotto da Nicola Porro, del giovane piemontese che uccise il padre nell’aprile del 2020 riporta in primo piano la questione molto italiana dei processi infiniti. Come è noto Giuseppe Pompa, dopo essere stato assolto in primo grado, ha visto ribaltare il giudizio in appello, subendo una condanna di 6 anni e 2 mesi.

Ora, senza entrare nel merito del giudizio in questione, che dovrà attendere l’ultima pronuncia della suprema Corte di Cassazione, anche in questa vicenda giudiziaria emerge chiaramente la differenza sostanziale il nostro sistema penale e quello di alcuni grandi democrazie – tra cui gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia e la Spagna – in cui vige il principio del “ne bis in idem”; ossia il divieto di giudicare due volte, nella stessa giurisdizione, un cittadino per lo stesso reato.

Nella gran parte di questi Paesi la possibilità di proporre appello è fortemente limitata ed è esclusivamente riservata a chi è già stato condannato.

Da noi invece i tre gradi di giudizio, che secondo i suoi sostenitori rappresentano una ulteriore garanzia per gli imputati, sono spesso caratterizzati da tempi biblici e, come nel delitto di Garlasco, possono concludersi addirittura dopo 5 sentenze.

Tant’è che Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi, dopo due assoluzioni consecutive, in primo e secondo grado, anche a causa di una vasta campagna mediatica basata su dettagli di stampo medievale ( come ad esempio il suo presunto sguardo di ghiaccio), è passato sotto le forche caudine di ulteriori tre processi che lo hanno definitivamente mandato dietro le sbarre.

Ora, dal momento che il citato “ne bis in idem” si fonda su un altro fondamentale principio di civiltà giuridica, “in dubio pro reo” – ovvero che il fatto di essere stati assolti anche per una sola volta rappresenta già di per sé un ragionevole dubbio – , ricevere una condanna dopo essere stati assolti una volta, come nel caso del patricida di Collegno, risulta inaccettabile per molti di noi garantisti, ma finire in carcere a seguito di ben due sentenze di assoluzione è qualcosa di mostruoso.

Claudio Romiti, 16 dicembre 2023